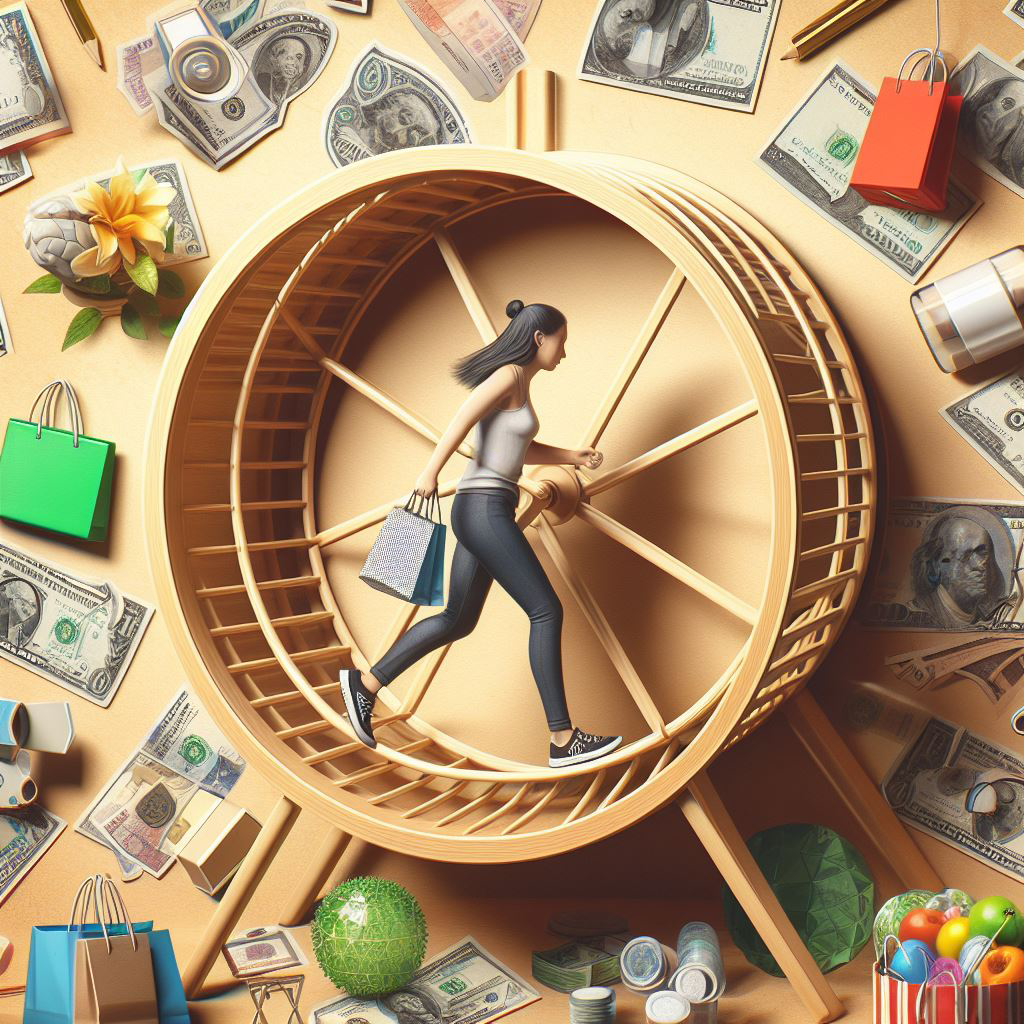

Konsum ist ein ganz wesentlicher Faktor, der uns dazu antreibt, immer weiter im Hamsterrad zu rennen. Denn Konsum kostet Geld und das will verdient werden. In diesem Beitrag schauen wir uns an, warum…

- wir immer wieder in die Konsumfallen tappen, die von Anbietern von Waren und Dienstleistungen für uns aufgestellt haben

- wir uns von Werbung so leicht zum Kaufen animieren lassen

- und warum wir mehr Dinge in unserem Leben anhäufen als uns gut tut

Wenn du die psychologischen Mechanismen kennst, die dahinter stecken, hast du bessere Chancen, die nächste Konsumfalle zu erkennen, bevor sie zuschnappt!

Escape the Race zum Anhören!

Du möchtest lieber hören statt lesen? Kein Problem! Alle Folgen von Escape the Race gibt es auch als Podcast.

Wie Arbeit und Konsum zusammenhängen

Arbeit und unser Konsumverhalten sind eng miteinander verzahnt. Wie sehr wir damit selbst Druck und Stress in unserem Leben aufbauen ist uns oft gar nicht klar.

Tagtäglich begeben wir uns zur Arbeit, um Einkommen zu generieren. Dieses Einkommen wiederum verwenden wir zunächst, um unsere Grundbedürfnisse zu erfüllen. Wir kaufen Lebensmittel und bezahlen unsere Miete, damit wir ein Dach über dem Kopf haben. Darüber hinaus geben wir aber auch eine Menge Geld für Dinge aus, von denen wir lediglich glauben, dass wir sie brauchen, weil sie uns vermeintlich glücklich machen. Zum Beispiel das zwanzigste T-Shirt, das neueste Smartphone und so weiter.

Das führt uns in eine scheinbar endlose Schleife: Das hart verdiente Geld verlässt unsere Hände, doch gleichzeitig entstehen neue Wünsche und Bedürfnisse. Die Konsequenz? Wir finden uns erneut auf dem Weg zur Arbeit, um weiteres Geld zu verdienen.

Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch – und das ist die gute Nachricht – wenn wir es schaffen, weniger zu konsumieren, dann benötigen wir weniger Geld und müssen weniger arbeiten. Konsum verspricht uns Glück und Freiheit – dabei ist bei näherer Betrachtung gerade der Konsum einer der grössten Faktoren, der uns in das enge Korsett aus Arbeit und Verpflichtungen zwängt.

Unser Konsumverhalten ist ein wichtiger Ansatzpunkt für ein freieres Leben

Das bedeutet: Unser Konsumverhalten ist also ein wichtiger Ansatzpunkt, wenn wir aus diesem ständigen Kreislauf aussteigen und ein freieres Leben führen wollen. Dazu müssen wir lernen, bewusster zu entscheiden, was wir wirklich brauchen, um glücklich und zufrieden zu sein.

Warum wir in die Konsumfalle tappen

Wie kommt es eigentlich dazu, dass wir immer wieder auf die Verlockungen aus der Werbung hereinfallen und uns zum Kaufen verleiten lassen?

Aus der Zeit der Jäger und Sammler

Das geht zurück in die Zeit als wir noch Jäger und Sammler waren. Sehr viele Ursachen für unseren Kaufrausch sind in Denk- und Verhaltensmustern zu finden, die wir noch aus Urzeiten in uns tragen.

Unsere Vorfahren konnten von einer Welt im Überfluss, wie wir sie heute erleben, nur träumen. Die Ressourcen waren knapp und man musste schnell zugreifen, wenn sich eine Gelegenheit bot. Wenn unsere Urahnen an einem Strauch voller reifer Himbeeren vorbei kamen, konnten sie nicht lange überlegen, sondern mussten sie rasch pflücken und mitnehmen, bevor sie ein anderer findet oder Tiere sie fressen.

Aus diesen längst vergangenen Tagen stammt auch unser Hang, Dinge auf Vorrat zu kaufen, zu sammeln und zu horten. Als die Menschheit noch auf die Jagd und Sammeln angewiesen war, war der Zugang zu Nahrung und anderen lebensnotwendigen Ressourcen unsicher. Das Horten von Lebensmitteln und anderen überlebenswichtigen Gütern half dabei, Engpässe während schlechter Ernten, in der kalten Jahreszeit oder Zeiten geringer Jagderfolge zu überstehen.

Heute sieht unsere Lage ganz anders aus: der nächste Supermarkt ist nicht weit und er ist auch fast immer geöffnet.

Unser Gehirn hat mit der Entwicklung der heutigen Zivilisation nicht schrittgehalten. Aus diesem Grund haben wir immer noch einen Hang, viele Dinge anzusammeln, bei Gelegenheit (heute häufig in Form von Sonderangeboten) schnell zuzugreifen oder uns schlicht und einfach gerne zu überfressen, wenn es schmeckt. Die Ängste von früher sind geblieben, auch wenn wir längst alles ständig verfügbar haben, was wir zum Überleben brauchen.

Wie Werbung uns manipuliert

Die Werbeindustrie weiss ganz genau, wie sie uns kriegen kann. Und nutzt das schamlos aus. Sie bedient sich geschickt unserer grundlegenden menschlichen Bedürfnisse, um Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten.

Wunsch nach Gemeinschaft

Werbung spricht gerne unseren grossen Wunsch nach sozialer Zugehörigkeit und Gemeinschaft an. Produkte werden dann oft so dargestellt, dass wir den Eindruck haben: wenn du dieses Produkt kaufst, dann mögen dich alle und du gehörst dazu.

Ein Beispiel: eine Bierwerbung zeigt eine Gruppe von Freunden, die gemeinsam Spass haben und am Feiern sind. Die Botschaft ist, wenn du unser Superduperbräu kaufst, dann gehörst du dazu.

Werbung setzt oft an unseren innersten Bedürfnissen an, um unser Verlangen zu wecken

Essen/Trinken

Werbung adressiert gerne unser grundlegendes Bedürfnis nach Nahrung und Genuss. Visuelle und emotionale Reize kommen zum Einsatz, damit wir das Produkt mit etwas Positivem verbinden.

Es wird gezeigt, wie glücklich wir sind, wenn wir uns den neuen Aufstrich aufs Brot schmieren und voller Genuss den ersten Bissen nehmen.

Ausserdem wird gerne hervorgehoben, wie einfach und bequem sich eine Mahlzeit zubereiten lässt. Dadurch wurden Fertigprodukte so beliebt. Einfach die Tiefkühlpizza in den Ofen schieben, ein paar Minuten backen und schon kannst du schlemmen wie in Italien.

Sex Sells

Das altbekannte Sex Sells dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ein Motiv in der Werbung, das immer funktioniert. Es gibt eine ganze Reihe von Produkten, durch die wir vermeintlich anziehender wirken sollen – und die sich deshalb immer wieder gut verkaufen.

Beautyprodukte, hübsche Kleidung, dicke Autos – all das sind Produkte, die uns glauben lassen sollen, dass wir sie unbedingt haben müssen, damit wir beim anderen Geschlecht besser ankommen.

Weitere psychologische Faktoren, die uns zu Konsumenten machen

Es gibt noch einige weitere psychologische Faktoren, die uns zu fleissigen Konsumenten machen.

Faktor Belohnung

Es fängt in der Kindheit schon an: als Belohnung für eine gute Note in der Klassenarbeit bekommen wir ein schönes Spielzeug oder etwas Süsses. So lernen wir, dass wir uns nach einer guten Leistung etwas Materielles gönnen dürfen. Bis wir erwachsen sind, hat sich das so fest in uns verankert, dass wir es ohne darüber nachzudenken weiter so machen. Und so gehen wir als Belohnung für getane Arbeit am Feierabend erst mal eine Runde shoppen.

Die Werbeindustrie fördert diesen Mechanismus nur allzu gerne. Wir werden ermutigt, uns selbst zu verwöhnen oder unsere Erfolge mit dem Erwerb von Waren zu feiern.

Faktor Gruppenzwang

So gerne wir unsere Individualität und Unabhängigkeit betonen. Letztendlich sind wir Herdentiere und orientieren uns am Verhalten unserer Gruppe. Wenn wir sehen, dass alle um uns herum laufend am konsumieren sind, machen wir mit. So ist es zu erklären, dass in jedem Garten die gleichen Möbel stehen oder auch die geschmacklosesten Modeideen wie Schulterpolster sich durchsetzen können. Der berühmte Gruppenzwang hat zugeschlagen.

Es ist uns nicht bewusst, aber wir kaufen häufig bestimmte Dinge oder Marken, weil es in unserer sozialen Gruppe akzeptiert oder sogar erwartet wird. Der Druck, uns an die Normen und Erwartungen unserer Gruppe anzupassen, kann dazu führen, dass wir Dinge kaufen, die wir gar nicht wirklich brauchen. Oder die uns manchmal vielleicht nicht einmal selbst gefallen.

Das kann sogar soweit gehen, dass wir unsere finanziellen Mittel überschreiten und uns in Schulden stürzen, nur um den Erwartungen unseres Umfelds gerecht zu werden.

Faktor sozialer Vergleich

Auch der soziale Vergleich spielt eine grosse Rolle beim Konsum. Der soziale Vergleich mit den Menschen aus unserem Umfeld ist eine unserer stärksten Triebfedern. Wir wollen immer etwas besser sein und etwas mehr haben als unsere Nachbarn, Kollegen, Verwandten und Freunde.

Das bedeutet – je wohlhabender und erfolgreicher die Menschen um uns herum sind, umso stärker spüren wir den sozialen Wettbewerb, ein grosses Auto zu fahren oder in einer teuren Wohnung zu leben.

Ein Beispiel: Nehmen wir an, wir haben ein grösseres Auto als unser Nachbar. Es läuft also aus unserer Sicht bestens. Nun kauft sich unser Nachbar aber einen neuen Wagen, der vermeintlich ‚besser‘ ist als unserer.

Und auf einmal kommt in uns der Wunsch nach einem neuen Auto auf, obwohl wir bisher zufrieden waren mit dem, das wir hatten.

So kommt es, dass mittlerweile fast jeder mit einem SUV durch die Gegend fährt.

Längst nicht jeder braucht tatsächlich so einen grossen Wagen – es geht uns am Ende oft nur darum, mitzuhalten mit den anderen.

Hier sind einige Beispiele von Produkten, bei denen der soziale Vergleich eine relevante Rolle bei der Kaufentscheidung spielen kann:

- Kleidung und Accessoires

- Wohnen und Einrichtung

- Uhren und Schmuck

- Reisen und Urlaube

- Sportausrüstung

- Elektronik und Unterhaltung

- Kulinarische Erfahrungen

Raus aus dem Konsum

Solange neue Dinge auf den Markt kommen und in der Werbung angepriesen werden, wird es immer Menschen geben, die diese Dinge kaufen und das obwohl die Neuerrungenschaften teils Probleme lösen, die wir gestern noch gar nicht kannten.

Konsum gehört heutzutage zum Lifestyle. Wie kleine ferngesteuerte Roboter tun wir es, ohne darüber nachzudenken.

Aber: Wer es schafft, sich klarzumachen, welche sozialen und psychologischen Muster uns zum Kaufen verleiten, der kann es schaffen die ständige Gier nach neuen Produkten und weiterem Konsum zu überwinden.

Achte mal darauf, wenn dich das nächste Mal die Shoppinglust packt, ob du gerade dabei bist, in eine Konsumfalle zu tappen.

Und eines steht fest: auch wenn die Werbung uns anderes versucht weiss zu machen – viel Konsum heisst nicht automatisch viel Glück und Freude. Das ist ein Mythos, den die Wirtschaft gerne aufrechterhalten möchte, um uns in den gewohnten Strukturen aus Arbeit und Konsum festzuhalten. Dabei sind viele Dinge, die am Ende wirklich wichtig sind im Leben, sogar komplett gratis. Zum Beispiel einen schönen Tag draussen in der Natur.

Lies dazu auch: Was wirklich wichtig ist im Leben